يبدو أن الحرب في سوريا بدأت تضع أوزارها، بعد أن نجح العراق نسبياً، في تحويل خلافة داعش إلى مجرد تنظيم مقطع الأوصال. لكن الجموع الجهادية التي تدفقت على المنطقة مازالت تواجه مصيراً غامضاً. فالأعداد الكبيرة التي نجت من القتل تحصن بعضها بآخر معاقل الجماعات الجهادية والبعض الآخر، ومنهم قسم كبير انشق عن تنظيم الدولة، فضل اللجوء إلى الأراضي التركية. فاليوم تأوي تركيا المئات من هؤلاء المقاتلين، وتستقبل يومياً العشرات منهم فارين من الهزائم مع عوائلهم. كما أن السلطات التركية لا تصنف كل الجماعات كتنظيمات إرهابية، باستثناء تنظيم داعش. والكثير من هذه الجماعات تملك ممثلين لها ومكاتب داخل الأراضي التركية.

فالدور الذي لعبته تركيا طيلة السنوات الماضية في علاقة بالملف السوري، هو الدور نفسه الذي لعبته باكستان خلال الحرب الأفغانية، عندما تحولت إلى قاعدة خلفية لنشاط الأحزاب الجهادية الأفغانية ضد التواجد العسكري السوفياتي بداية من العام 1979، كما كانت معبراً للمقاتلين القادمين من الدول العربية، والذين عرفوا لاحقاً بالأفغان العرب. في بيشاور الباكستانية على الحدود مع أفغانستان كان الألاف من أعضاء الحركات الإسلامية العربية يقيمون ويتسربون للداخل الأفغاني وكانت الولايات المتحدة تقدم لهم كل أشكال العون والدعم بدايةً من المال وصولاً إلى الصواريخ المضادة للطائرات. وكان أميرهم الفلسطيني الإخواني عبد الله عزام، مؤسس ورئيس مكتب خدمات المجاهدين، يتجول في العالم يجمع المال والفتاوى لجهاد "الملحدين الروس"، فيما غرقت وسائل الإعلام الأمريكية في إسباغ شعارات من نوع "مقاتلون من أجل الحرية" على هؤلاء الجهاديين. كما أن أسامة بن لادن نفسه قد مر من هذا الطريق وفي هذا الزخم الجهادي المدعوم أمريكياً قد أسس تنظيم القاعدة الذي سيتحول بعد سنوات قليلة إلى أكبر أعداء أمريكا.

لكأن التاريخ يعيد نفسه في شكل مأساة. لعبت تركيا منذ أواخر العام 2011 إلى اليوم الدور الباكستاني نفسه. تحولت إلى قاعدة خلفية لنشاط الجماعات الجهادية السورية وشكلت محطة ومعبراً للألاف من المقاتلين الأجانب للوصول إلى الداخل السوري والانضمام للقاعدة وداعش وارتكاب أبشع الجرائم. وكما حصل في أفغانستان كانت الولايات المتحدة مخططاً وداعماً. وليس أدل على ذلك الاعتراف الذي أدلى به رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم في مقابلة مع قناة بي بي اس الأميركية عندما قال إن «الجميع ارتكب الأخطاء في سورية بمن فيهم الأميركيون(...) عملنا في غرفتي عمليات، واحدة في الأردن والثانية في تركيا».

في بداية تسعينات القرن الماضي كانت الحرب الأفغانية قد وضعت أوزارها، وانطلقت حرب أخرى في البلاد بين الأحزاب الإسلامية التي قاتلت السوفيات من أجل السلطة، وبدأت خيبة الأمل والإحباط يتسربان لجمع الأفغان العرب الذين كانوا يمنون النفس بقيام «دولة إسلامية» تحتضنهم من حالة الشتات التي يعيشونها، هرباً من الدول التي أتوا منها ومن الملاحقات الأمنية. تفرق هذا الجمع إلى دروب شتى. يطلق القيادي في القاعدة أبومصعب السوري عن هذه المرحلة اسم مرحلة الشتات والملاذات الآمنة المؤقتة. قسم كبير من هذا الجمع عاد إلى بلده دون أي مشاكل ودون ملاحقة أمنية، وقسم آخر عاد إلى بلاده ليطلق حركة جهادية ضد الدولة من أجل إسقاطها وبناء الدولة الإسلامية المُحتكمة إلى الشريعة الإسلامية كما حدث في الجزائر. القسم الثالث خير الاستفادة من فرص اللجوء السياسي التي كانت بعض الدول الأوروبية تمنحها آنذاك، كبريطانيا وإسبانيا والدول الإسكندنافية.

لكن أبا مصعب يلفت إلى أن مجموعة أخرى توجهت إلى السودان التي كانت حكومة البشير مؤيَّدة من حليفها الترابي قد استولت فيها على الحكم موصلة الحركة الإسلامية الرئيسية فيها إلى السلطة في العام 1989. والتي كان من سياستها خلال مرحلة (1991-1995)، فتح الباب للتنظيمات الجهادية للانتقال إلى السودان، حيث انتقل عدد مهم من الجهاديين إلى هناك وكانت في طليعتهم قيادة تنظيمات الجهاد المصري والجماعة الإسلامية في مصر، وأسامة بن لادن وقياديو تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى الكتلة الرئيسية من قيادة الجماعة المقاتلة في ليبيا وجهاديين من جنسيات أخرى. في هذه الأثناء، وتحديداً في العام 1992، اندلعت الحرب العرقية في منطقة البلقان، فشكلت للأفغان العرب هبة من السماء، لمواصلة «الجهاد» فتوجه القسم الأخير من الجمع الذي تفرق على أبواب كابل إلى «البوسنة والهرسك» «نصرةً للمسلمين». وكما حدث في أفغانستان، أخذ الصراع هناك طابعاً دينياً مقدساً. هذا القسم ضم داخله جمعاً كبيراً من الجهاديين التونسيين الذين قاتلوا في أفغانستان، ولم يجدوا غير البوسنة وجهة لهم بسبب الملاحقات الأمنية التي تنتظرهم في تونس، فقد كان أغلبهم من المنتمين إلى الجبهة الإسلامية التونسية المحظورة.

بعد حوالي ربع قرن، مازال عمر البشير في السلطة. أصبح اليوم منفرداً بها دون الترابي الذي رحل عنها وعن الدنيا. وقبل أن يسدل الستار نهائياً عن الحرب في سوريا، أصبحت تركيا تفكر في التركة الأمنية التي خلفتها سنوات التدخل غير محسوبة العواقب. في التجربة الأفغانية كانت الخيارات أمام المقاتلين الأجانب أكثر حرية وكان العالم مستعد لمزيد من الحروب وكانت الولايات المتحدة لم تتلقّ بعد ضربات من "مقاتلي الحرية" الذين كانت تدعمهم. لكن عالم اليوم أصبح أكثر ضيقاً، ومع ذلك يجب أن يجد الأتراك حلاً، كما وجده الباكستانيون قبلهم، وإن لم يعصمهم من الضربات.

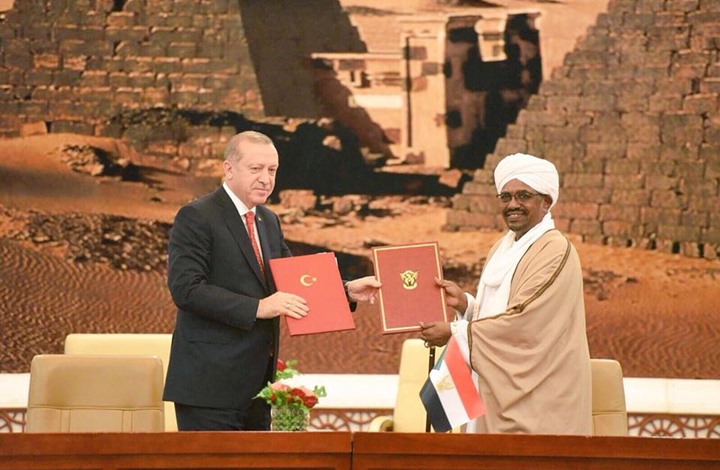

في محطته الأولى ضمن جولة إفريقية قصيرة، حقق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في السودان كسباً استراتيجياً كبيراً بعد أن ظفرت بلاده بامتياز إدارة جزيرة سواكن على البحر الأحمر قبالة الجزيرة العربية وغير بعيد عن مصر. كسبت تركيا السودان إلى جانبها في المحور التركي القطري الإخواني. وتم توقيع إجمالي 21 اتفاقية بين الطرفين أبرزها اتفاق حول إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي. وزار أردوغان برفقة نظيره السوداني جزيرة سواكن حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" مشروعا لترميم الآثار العثمانية، وتفقد الرئيسان خلالها مبنى الجمارك والمسجدين التاريخيين في الجزيرة. هذه المكاسب التجارية والاستراتيجية والسياسية التركية في السودان، جاءت في وقت تبدو فيه تركيا في أمس الحاجة إلى هذا التحالف.

يبدو أن تركيا الأردوغانية عادت إلى الخزائن القديمة لتفتش عن حل لمعضلة المقاتلين الأجانب، ووجدت أن سودان البشير يمكن أن يكون مرة أخرى محطة أو مستقراً مؤقتاً للألاف من المقاتلين الجهاديين الأجانب، الذين يمكن أن ييمموا وجوههم شطر الجبهة الليبية التي مازالت مستعرة، خاصة وأن البشير وأردوغان، بخلفيتهما الإخوانية، يملكان هناك عدواً مشتركاً هو المشير خلفية حفتر.تركيا نفسها التي تستقر فيها قيادات الجماعة الليبية المقاتلة منذ أكثر من سنة ونصف وتسقر معها أموالها الطائلة التي غنمتها من خزائن الدولة في أعقاب سقوط نظام العقيد القذافي خريف العام 2011. ولن يعدما، الرجلان، البشير وأردوغان، الوسيلة في إيجاد الغطاء المناسب لنقل هؤلاء المقاتلين، تحت طائلة الاستثمار الاقتصادي أو الأعمال التجارية التي تقوم بها تركيا في السودان. فأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة عندما نقل تنظيمه وأمواله الطائلة في التسعينات نحو الخرطوم برر البشير استقباله بالدوافع الاقتصادية، التي كانت حقيقية ولكنها ليست السبب الرئيسي في المجيء. كما يمكن أن تستغل هذه القوى البشرية المسلحة والمدربة والمتمرسة في حرب العصابات، في نزاعات شتى يمكن أن تندلع في أي وقت في المنطقة، وفي عموم إفريقيا.

ويترافق ذلك مع توقعات بتصاعد التهديدات الجهادية مستقبلاً في منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا، حتى أن وزارة الدفاع الأمريكية قد وضعت عملية محاكاة حرب أدارها في عام 2016 طلاب وأعضاء هيئة تدريس من الكليات العسكرية الأمريكية، ضمن "البرنامج الاستراتيجي البحري والجوي الخاص"، توقعت خلالها حرباً طاحنة تدور رحاها في غرب القارة الإفريقية وفي منطقة المغرب العربي بين تحالف عسكري تقوده واشنطن ضد جماعات جهادية في المنطقة رداً على هجمات ستنفذها هذه الجماعات داخل الولايات المتحدة، وفقاً لتحقيق نشرته مجلة The Interceptفي أكتوبر2017.

صحيح أن هذه المقالة لا تقوم على معلومات ولا تدعي اليقينية، غير أنها تقوم على فرضية تدعمها العديد من شواهد الحاضر ودروس الماضي. لكنها إن صحت، فإنها ستكون بمثابة انفتاح لبوابات الجحيم على دول الشمال الأفريقي من الماء إلى الماء، بل إن مفاعيلها ستطال مستقبلاً دول إفريقيا جنوب الصحراء وغرب القارة السمراء، فهذا الترانسفير الجهادي الكبير، ولربما الأكبر في التاريخ، يقابله تعطش أمريكي للحضور عسكرياً في القارة.